2泊3日で生徒3人と長崎に防災を学びに行った話

>はじめに

2024年、12月20~22日に長崎で行われた「全国防災ジュニアリーダー育成合宿」に遊佐高校の2年生2人、1年生1人とコーディネーターの「しもむー」こと下村で参加してきました!今回はその模様をレポートします!

>そもそも「全国防災ジュニアリーダー育成合宿」とは??

国立青少年教育振興機構が防災教育に積極的に取り組んでいる中高生を対象に行っている合宿です。

地震や火山噴火、水害など様々な災害が頻発している日本において、これからの防災や減災の担い手である全国各地の中学生・高校生を対象に、今後の防災や減災につい て考える機会を設け、人材の育成、防災意識と社会参画意識のさらなる向上を目指す。

遊佐町では去年の7月に大雨災害があり、防災意識が高まっている生徒がいました。災害ボランティアで積極的に活動した生徒2人と、遊佐の防災について探究している生徒1人に声をかけたところ、ぜひこの合宿に参加したいとのことで4人で行くことにしました。

>出発日(12月19日夜20時)

初日の移動は夜行バスです。なぜ新幹線ではなく夜行バスかというと、移動費をなるべく抑えたいからです。というのも、今回の合宿、交通費は生徒2人+引率者1人分しか出ないのです。参加したい生徒が3人いたので、2人にセレクションしようと思ったのですが、どれだけ話し合っても決まらず、「もう3人全員行けば良くない?お金が出ない1人分は皆でカンパしよう!」という平和な打開策のもと、「じゃあ行きは夜行バスだね!」という若さ溢れる決断がなされました。果たして30歳の体力は持つでしょうか・・・。

>長崎到着!!

夜行バスは思ったより疲れませんでした。良かった、良かった。羽田空港から飛行機に乗って長崎に到着。プログラムが始まるのは夕方からなのでそれまで長崎観光をしました。長崎ちゃんぽん美味しかった。

>1日目プログラム開始!

長崎空港からバスで移動し、諫早青少年自然の家に着きました。

北海道、岩手、千葉、京都、長崎などなど、全国から80名を超える参加者が集まっていました。みんな期待と不安が入り混じった表情でした。

防災教育学会会長である諏訪清二先生から「長崎に来て楽しかったで終わりではない。ここで具体的なアクションを考え、実践することが大切。学校を変えるんだ」とお話がありました。この言葉で子供たちの表情も変わった様に感じました。

その後は夕食を兼ねたウェルカムパーティー!!

生徒には一人ずつ名刺が用意されていたので、みんな名刺を配りながら交流していました。全校生徒60人弱の遊佐校生にとって、同学年の生徒と知り合えるのは貴重な機会。楽しそうに名刺を配っていました。私は名刺を持っていくのを忘れたので、ひたすら貰うのみ・・・。しおりはよく読もう。

>講義

その後は長崎大学病院高度救命救急センター副センター長の山下和範さんの講義を聞きました。印象に残ったのは、「避難所の風景は今も昔も変わっていない」というお話です。皆さんは「避難所」と言ったらどんな景色を思い浮かべますか?『体育館』、『毛布』、『寒そう』、『人がいっぱい』。昔に比べ医療は進歩したのに、避難所の風景は昔も今もほとんど変わっていません。

去年7月の遊佐での大雨災害の時も、私の住んでいる地域には避難指示がでていて、私も避難所に行くかどうかを迷ったのですが、確かに「避難所は寒そうだし・・・」と行くのを思いとどまった経験がありました。

>就寝

私の部屋は他校の先生たちと同じ部屋でした。「なんか修学旅行みたい!」と少しワクワクしましたが、移動で疲れすぎてお話もそこそこにすぐ就寝しました。良く寝るために大切なことはよく動くことです。

>2日目スタート!

朝6時半に目覚め、朝食を食べました。生徒達はもうすっかり仲良くなっている様子。子供の適応能力ってすごいなぁ。私は納豆をかき混ぜながら、少しずつ目を覚ましました。

>フィールドワーク開始!!

バスに乗ってフィールドワークに出発。はじめは、土石流被災家屋保存公園に行きました。

ここには雲仙岳の噴火の際に、流れてきた土石流で埋まってしまった家屋が保存されていました。雲仙岳の噴火は当時198年ぶりで、ほとんど予想されていなかったようです。科学がどれだけ発達しても、災害がいつ起こるかは分からない上に、常に備えることが大切と言われていても、100年以上も経っていたら危機感を持つことは難しいよなぁと思いました。

>定点

その後は通称「定点」と呼ばれる場所に行きました。

1991年の噴火の際、報道関係の方たちが被害の状況をここから報道していました。この場所は土石流が来ないので、報道関係の方たちも大丈夫だと思っていたそうなのですが、火砕流という火山岩と火山ガスが混じった高温のガスが猛スピードで襲ってきて、報道関係の方々、その人たちに避難するよう指示しに来た消防団の方々が亡くなってしまったそうです。後日、新聞記者経験のある友人に話を聞いたところ、報道関係者の中では有名な話とのことでした。

>雲仙岳記念館を見学

その後、雲仙岳記念館に移動しました。雲仙岳の噴火の歴史や、被害の様子等が解説されていました。

火砕流が迫ってくるスピードを体感できるコーナーがあったのですが、速すぎて、一瞬で全てを焼き払ってしまう恐ろしさが良く分かりました。

>パネルディスカッション

パネルディスカッションでは4校の生徒が自分の学校で行っている防災の取り組みを紹介しました。本校の生徒も参加し、去年の7月に生徒達が自主的に行った災害ボランティアについて紹介しました。

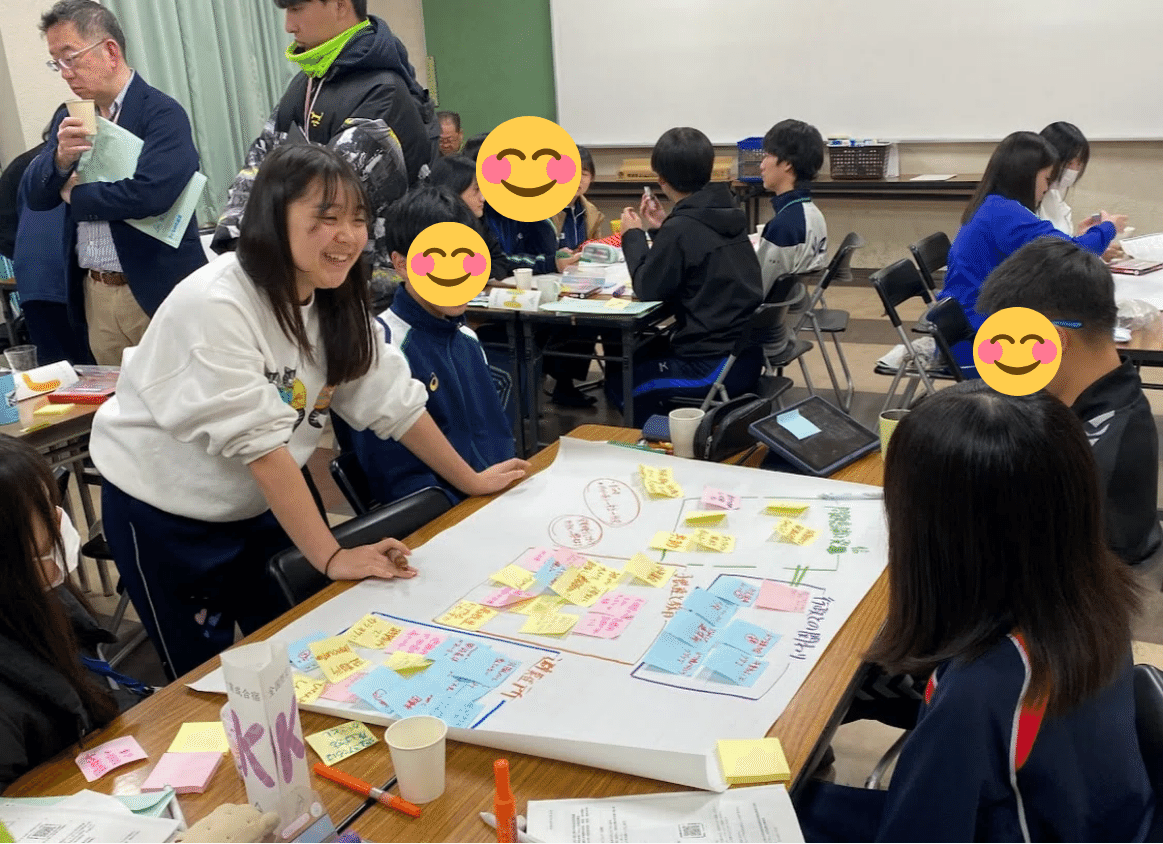

>ワークショップ(アクションプラン作り)

夕飯を食べ終え、いよいよ本番のアクションプラン作りです。この合宿は参加して終わりではなく、それぞれの学校に帰った後、実際に行動するところが本番です。生徒はグループに分かれて、「自分たちに出来る防災の取り組み」を考え始めました。先生たちもグループで考えました。

先生たちがアクションプラン作りを終えた時点で夜の9時半。生徒達は部屋に帰ったかなと、生徒達のいる会議室を見ると、ほとんど誰も帰っておらず、「ああでもない、こうでもない」と言いながら、アクションプランを作っていました。予想していなかった光景と、イキイキと活動する中高生の様子をみて、私は結構感動していました。この子たちすごい!

>3日目スタート!

朝はラジオ体操からスタートしました。体を動かすと、目も覚めてきました。最終日頑張るぞ!

>アクションプラン発表&閉会式

昨日作成したアクションプランをグループごとに発表しました。生徒の中には、この発表練習をするために自主的に5時起きした子たちもいたとか。

6時に起きて、朝ごはんのことを考えていた私っていったい・・・。

最後の閉会式で諏訪先生から「これで終わりではなく、ここからがスタート」という言葉をもらって、合宿は終わりました。(いや、始まりました。)

>最後に、私(しもむー)がこの合宿に参加した理由

閉会式の諏訪先生のお話で「災害を自分事にするっていうけど、私だったら自分事にしたくない」という言葉が印象に残りました。

今回私が合宿に参加したのは、生徒の引率のためだけでなく、自分のためでもありました。私は生まれて1年後に阪神淡路大震災があり、高校1年生の春に東日本大震災がありました。去年は自分が住んでいる遊佐町でも大雨災害があり、ボランティアにも参加しました。

しかし、どうにも災害が「自分事」にならないことが気がかりでした。災害が起きて痛む心はあるし、自分が出来ることはしようという気持ちはあるけれど、心のどこかで「自分は被災しない」と思ってしまう。結局自分や自分の家族が被災しないと、災害が「自分事」にならないのか・・・。

この合宿に参加すれば、もしかしたら災害が「自分事」になるのでは、と思い参加しました。

しかし諏訪先生の話を聞いて、私は被災したくないし、私の大切な人も被災してほしくない。誰にとっても災害が「自分事」になってほしくないと思い直しました。

大事なのは災害が「自分事」にならないことを祈りつつ、もし起きてしまったときのための知識を淡々と勉強し、準備することだと感じました。

「自分事」でなくても防災のために出来ることはある。

それがこの合宿で私が得た学びです。そして、防災に対してこんなにも一生懸命に学ぶ中高生が遊佐含め全国にいるのだということにも大きな希望を感じました。諏訪先生言うようにここからが本番と気を引き締め、頑張ろうと思います。

ということで今回は「全国防災リーダー育成合宿」についてレポートしました!また次の記事でお会いしましょう~。